ART FOR ART’S SAKE 的說法早已不合時宜,而提出者大抵沒想到幾百年過後,仍然有人會搬出來使用。19 世紀,法國詩人及作家 PIERRE JULES THÉOPHILE GAUTIER 提出 ART FOR ART’S SAKE,是為了反對藝術作品用以道德教化,又或意識形態的宣傳,認為藝術本是獨立,僅在感官上帶來刺激。相信稍為對藝術有點興趣的讀者,大都會對ART FOR ART’S SAKE 的說法嗤之以鼻,情況一如認為奧運純然為了體育,而不理會背後的地緣政治經濟,實在是太天真。來到第六十屆威尼斯視藝雙年展看國家館,更是相信藝術有國界這回事,全然在戰爭、權力陰影之下揭幕。單單什麼媒體稱呼誰是國家館、誰是外圍展便是饒有深意。

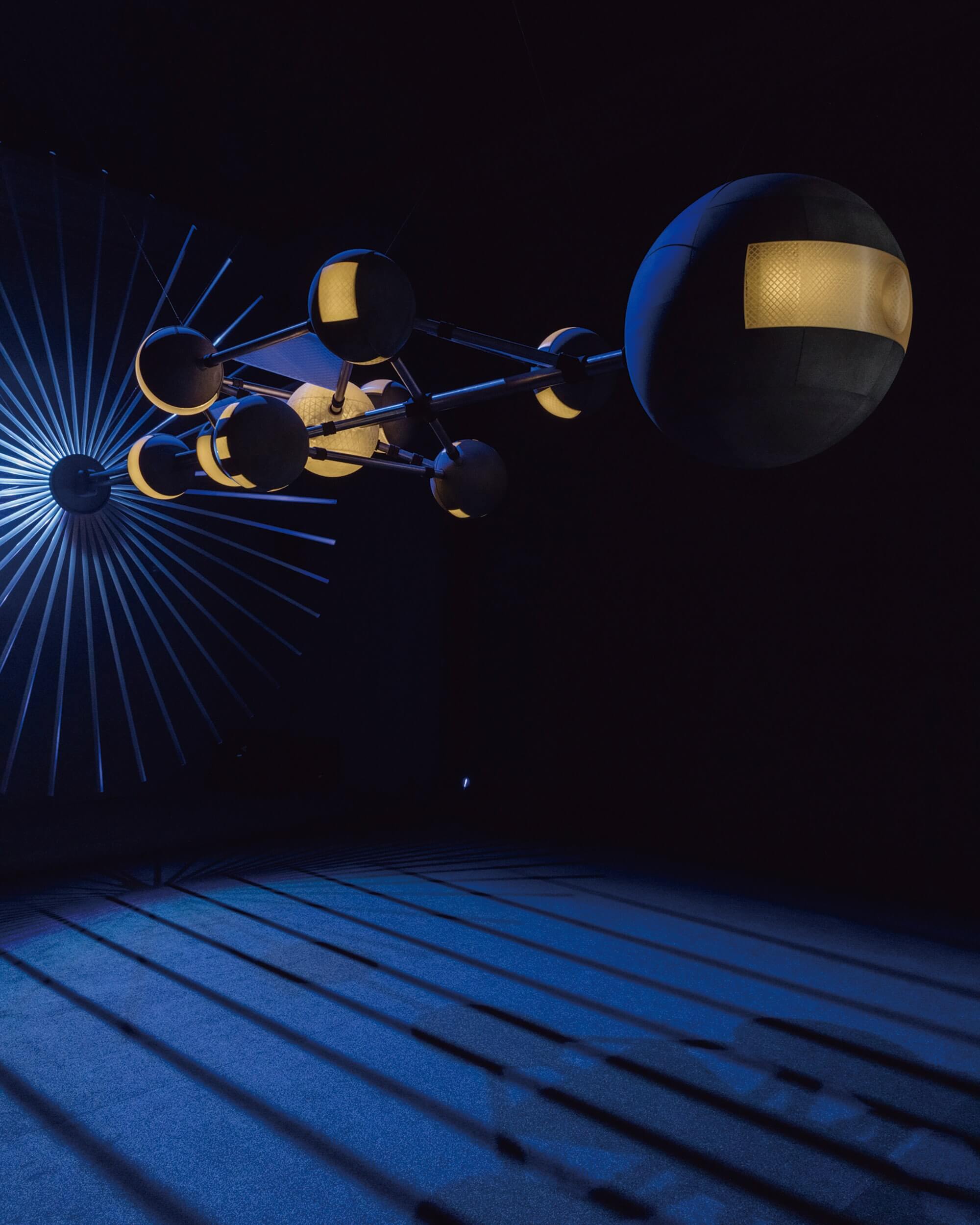

德國館展出 YAEL BARTANA 的作品《LIGHT TO THE NATIONS》

極具未來感,飛船裝置預示著人類的另類歷史。

隱形之手伸往陰影

最顯然的例子莫過於以色列的策展人和藝術家代表 RUTH PATIR 關閉了以色列館的大門,玻璃門外貼了白紙黑字,在以色列和哈馬斯停火和釋放人質之前,她和策展人決定不會在 2024 年威尼斯雙年展的以色列國家館舉行展覽。

另一個例子是俄羅斯國家館不展出任何藝術展覽,相反,俄羅斯國家館把展館交給了玻利維亞,由該國展出 25 位藝術家的作品,不得不說是俄羅斯的某種姿態,隱形之手還是伸往各處,竄進不同的陰影裡去。有些明顯是權力的展現,是其樂見的,有些未嘗是同一回事。在此,說的是波蘭館邀請烏克蘭藝術團體 OPEN GROUP 展出的《REPEAT AFTER ME II 》。踏進波蘭館,率先的感官刺激是聲音,嘟嘟、喳喳、砰砰等擬聲詞。OPEN GROUP 把整個展館佈罝成錄音室,掩去盡可能的娛樂性,前後兩側的大視頻分別播放 2022 年及 2024 年製作的錄像。前者是在利沃夫附近的一個營地拍攝的,後者是烏克蘭境外的西歐國家,被訪者通過回憶,並用人聲仿效他們當天在戰爭中所聽見,並邀請觀眾跟隨他們的腳步。錄像呈現受訪者的背景簡單,近乎幽靜,卻無損戰爭對他的影響,亦是造成創傷的一部分。OPEN GROUP 的作品把戰爭的重點放在每個受影響的個體,無關年齡、出身、職業,戰爭所摧殘的是每個人。

波蘭館邀請烏克蘭藝術團體OPEN GROUP展出的《REPEAT AFTER ME II 》。

波蘭館邀請烏克蘭藝術團體OPEN GROUP展出的《REPEAT AFTER ME II 》。

視覺之外的選擇

另一個「先聲奪人」的作品是英國館。英國館派出藝術界「老將」JOHN AKOMFRAH。英國館「LISTENING ALL NIGHT TO THE RAIN」名字取自中國詩人蘇東坡的詩作,展覽充份利用其空間,請人從「後門」而去,大門是 AKOMFRAH 的錄像作品。地下的那層是直倒並置錄像,影像浸在水裡,水是一大象徵,而英國出名多雨。踏上樓梯的作品是主菜。抬頭瞥見掛在天花板的黑膠機、有線電話、錄影帶、收音機等等被擺進博物館或垃圾房的歷史產物,然後是一場場由聲音和錄像打造的夢魘,相連而大小不同的房間均擺放了 6 個排列整齊的錄像,河床、草原、抗爭的場景,大歷史與小歷史交織。沒有線性的敘事,感覺與思考也由不同的時間點及切入點改變。聲音向來是 AKOMFRAH 關注的重點。在策展語中特別提出 STEVEN FELD 的聲響意義學,以聆聽為基礎,探索聲響如何影響我們的行為與思考。在當代藝術的語境下,我們向來倚重視覺。AKOMFRAH 的作品尤見出眾。我在其中逗留了 60 分鐘,恍如 6 分鐘,雨不間斷地下,綿綿不輟的雨聲打散我對時間的感覺。

香港的觀眾或會對日本館的代表藝術家有所認識。日本館舉辦在國際藝壇當紅的藝術家——毛利悠子的展覽「COMPOSE」。她早前在大館「信任&迷惑」亦有參展。藝術家運用當地的生果和家庭用品,製作成樂器和動態雕塑。是次在日本館演出的作品深巨標誌性,聲音、光線、風、重力都是毛利悠子創作的元素。香蕉、橙、蘋果放置在一張有人使用痕跡的木桌子上,每個成熟度不同的生果偶插有電線。靜物畫的擺位。不同的合成器轉換為不穩定的樂曲。有趣地,生果會隨擺放的日子而腐爛,聲音亦會隨之有所變化。如是者,每一次走進展覽現場,都恍如有不同體驗。除了生果外,展內設有金屬管、湯匙,像傳輸帶的機器一樣,相互拉扯影響,持續運作。毛利悠子的創作令人聯想到威尼斯的特性——水之都。水在物件與物件之間流動。不少媒材都是從威尼斯當地搜集而來。鄰近的韓國館在眾多視覺衝突下,以「嗅覺」為主題,參展藝術家是 KOO JEONG A,她以關注氣味、沉默和光等概念性作品聞名。不得不說是一個大膽的嘗試,韓國館大部分的空間是空的,除了一個伸展雙臂的氣味擴散器雕塑外。在展覽開始前,藝術家和展覽團隊用 4 個月時間,收集了 600 多份來自不同世界各地的韓國人的記憶,當中包括脫北者,希望為觀者塑造「韓國氣味之旅」(KOREAN SCENT JOURNEY)。或者是威尼斯雙年展在視覺上真的是目不暇給,韓國館以「看不見、觸不到」的氣味為主,實在略為太微妙,以致展內的工作人員恍如在一個廣闊的白色空間踱步。

JOHN AKOMFRAH「LISTENING ALL NIGHT TO THE RAIN」。

毛利悠子的展覽「COMPOSE」,不同媒材、器具都是取自當地。

毛利悠子的展覽「COMPOSE」,不同媒材、器具都是取自當地。

另類歷史

一些國家館選擇以藝術手法處理複雜而龐大資訊的歷史,譬如西班牙館展覽「 MIGRANT ART GALLERY」,藝術家 SANDRA GAMARRA HESHIKI 把國家館改造成一個以全新體系為重心的博物館,把一切少數、被排的,都置於博物館的敘事當中。作品對博物館中缺乏非殖民化敘事進行干預,並揭示殖民者和被殖民者之間的偏頗表述,揭示博物館淪為一元化建構的論述。「MIGRANT ART GALLERY」融入社會學、政治學、藝術史和生物學,又不失美學的考慮。

說到最驚喜的分別是德國館、上述提到的西班牙館和埃及館。埃及館的代表藝術家是 WAEL SHAWKY ,以重述歷史而聞名,無論是十字軍東征,還是本作品中的 7 月 23 日革命和泰勒凱比爾之戰 (BATTLE OF TEL EL-KEBIR)。在這個項目中,他以歌劇的形式講述了埃及近代的殖民歷史,試圖以反駁西方敘事的方式重構歷史。德國館以 THRESHOLDS 為主題,聲音奪人,像地下電音場所。藝術家 ERSAN MONDTAG 以從土耳其祖父繼承而得來的塵土,並用塵土覆蓋德國館的主體建築,封著場館入口,以表反抗。觀者由側門進場,YAEL BARTANA 的作品《LIGHT TO THE NATIONS》極具未來感,在白霧籠罩下的宇宙飛船裝置預示著另類歷史。裝置和錄像是有所連繫的。藝術家假想,飛船拯救了人類,而誰人有資格登上飛船,飛船上的社會又是怎樣運作?有趣的是,在錄像中,縱使有飛船或其他巨型機器出來,那種感覺卻一定也不未來,反而瀰漫著社會主義的烏托邦色彩,甚有粗獷感。ERSAN MONDTAG 的《MONUMENT TO AN UNKNOWN PERSON》是一個恍如由沙粒堆出來的直塔,同樣散發粗獷感。 MONDTAG在一個螺旋樓梯的多層結構建築,上演他的祖父 HASAN AYGUN 及其時期的故事,演員就像在自己的家一樣,脫衣、打掃、洗澡、煮飯,所有東西都披上灰塵。

ERSAN MONDTAG 的《MONUMENT TO AN UNKNOWN PERSON》上演他的祖父 HASAN AYGUN 及其時期的故事。

ERSAN MONDTAG 的《MONUMENT TO AN UNKNOWN PERSON》上演他的祖父 HASAN AYGUN 及其時期的故事。

Comments