當獨裁成為事實,革命就是義務,對不?民主選舉推舉出來的當權者,有時都會忘記自己上任是為了服務人民,更何況完全沒有得到人民授權的特首?香港人經歷了自由之夏,終於踏入肅殺的烈火凜冬,政府濫用職權、專制,警隊濫捕、執行私刑,惡行無日無之,我們能夠倚仗的,就是彼此的信任及團結,堅持對抗暴政的決心。

我們看電影,無論是商業或藝術的,當會發現其一大母題都是反抗與革命,原因不難理解,一場革命有著大家想得出與想不出的戲劇元素、震撼場面及激烈情感,那些關於反抗及革命的優秀電影,除了給予我們慰藉,更能激勵士氣,甚至激發行動靈感,提供指引。無論大家想burning down the house,抑或是bringing down the system,這10部電影都值得一再回味,不能只一味看《Winter on Fire》這齣革命片子到老啊!

Let’s hope, not only we’ll always have Paris, we can always win against Darth Vader. I’ll see you at the movies!

Che

《哲古華拉》(Che) (2008)

導演Steven Soderbergh關於古巴革命家哲古華拉(Che Guevara)生活的兩部曲史詩,注定是一部具爭議性的電影。許多影迷都說,電影過份浪漫化了哲古華拉,而不是真正去講那個時代,和他複雜的一生。但是,從某種意義上講,能夠平衡史實且又能如實呈現其生平,是誰也拍不出來的,因為哲短短的一生已豐富到不能,電影長達4小時以上也無法傳達所有內容。然而,電影所傳達的正是他一生就是革命,盡其一生所有力量達致這個訊息,如果想知道為什麼某些歷史上最浪漫的人物俱是革命主義者,這部電影就是must watch。

Children of Men

《末代浩劫》(Children of Men) (2006)

這部電影寬鬆地根據犯罪小說作家PD James的1992年小說改編,講述主角Theo(Clive Owen飾)的故事,他曾經是一名政治活動家,現在卻終日酗酒、萎靡不振。當他與其失落的愛人Julian(Julianne Moore飾)重遇時,他的激進精神重新燃起。Julian是反政府運動的領導人,她要求他幫助一名叫Kee(Clare-Hope Ashitey飾)的難民孕婦逃離戰火,給垂死的人類世界帶來希望。

電影當年上畫叫好不叫座,十多年後回看,才發覺電影驚人地relevant,導演Alfonso Cuarón不會透過角色大聲疾呼人類文明哪裡出問題,而是透過鏡頭畫面,用電影語言訴說人類社會已因氣候變化、污染、核事故、社會撕裂和恐怖主義而搖搖欲墜。當Theo的嬉皮朋友說「可憐的難民,他們逃離祖國的暴行,來到英國,我們的政府卻當他們像蟑螂一樣的追捕」,簡直Déjà vu 感同身受。

V for Vendetta

《V煞》(V for Vendetta) (2005)

這部電影的問題,當然在描繪叛亂方面可能太過有效了。V的反抗意志比全人類加埋的總和更大,他不僅在一個受壓迫的世界中願意挺身而出,對付極權主義政府,採取直接行動,而且還是一個難望項背的完美獨行俠,還恰好在各種戰鬥形式都非常熟練。這個角色已成為無政府主義者首屈一指的榜樣。

雖然不真實,但正因為他的眾多優越之處,我們都對V這個角色產生極大情感上的依戀,V置身的世界,其政府、宗教和媒體,叫人窒息的保守和專制,令人恐懼地愈來愈接近我們的現實。我們每個人都希望現實世界能夠真的有個像V的英雄,能夠帶領我們最終贏得勝利,然而這個希望之虛妄,最終會隨電影放畢而落幕,但看電影鼓勵一下士氣,再在現實世界重新出發,也是每個平凡人能夠擁有的小確幸。

The Matrix

《廿二世紀殺人網絡》(The Matrix) (1999)

細細個看這套電影,便覺得有隊樂隊的名字簡直是電影的副題,樂隊名就是Rage Against The Machine。雖然首部曲講到的革命主題,不夠後來的兩部那麼明顯,但電影中所有宗教隱喻、學習功夫、經典的Keanu Reeves台詞和吳宇森簽名式槍戰場面,當會發現這是一群暴政下的倖存者,拚命地把希望寄託在一個loner身上,希望他最後能帶領他們,成為救世主,脫離Matrix的魔障。回想起來,由Neo答Trinity那條問題「What is the Matrix」那一刻,就注定這部電影的革命性經典地位,我們都希望自己在現實世界,都能像Neo那樣,成功推翻我們生活的世界的謊言。

Reds

《亂世情天》(Reds) (1981)

二十年代初期,嚮往共產主義的美國名記者John Reed千方百計跑到十月革命之後的蘇俄體驗生活,追求理想的政治國度,並寫出轟動世界的報導文學《震動世界的十天》 (Ten Days That Shook The World)。然而,他最後對共產主義徹底失望,重回自由世界。電影中,由當年紅透荷李活的男神華倫比提飾演Reed,戴安基頓飾演他的情人Louise Bryant,這段奇怪的愛情,提供了史詩般的娛樂與情感聯繫的完美融合,伴隨著革命的高潮和八十年代庸俗的音樂,也充斥著西方社會對蘇聯幻覺式的認知:所謂革命,許多時不是想像中的宏偉神聖,而是嘈雜亂糟糟,甚至是柴娃娃的的萬花筒。

Star Wars Episode IV: A New Hope

《星球大戰IV:新希望》(Star Wars Episode IV: A New Hope)(1977)

就像《The Matrix》一樣,原始《星戰》電影的宏偉壯麗,最初都會使我們忘記當中的革命思想,更容易迷失在其浩瀚宇宙的宏大神話中,甚至迷失在各個主要人物角色遭遇當中。經過時間的沉澱,星戰背景下「叛逆者」和「帝國」這類字眼,也開始具有不同於我們日常理解的含義。

電影展示了革命有種與生俱來的cinematic nature,又展示了電影與革命一樣,力量可以無限大,大到吞噬身邊的每個人。Han Solo和Obi-Wan Kenobi等角色從來都不想成為革命的一部分,然而面對帝國一步步坐大,二人別無選擇,願不願意也給捲進革命的旋渦,隨之而來的大戰,神話般的力量等等,最終使《星球大戰》成為現實。無論是之後的前傳,或今時今日全新的三部曲是如何不濟事,星戰迷最最記得的故事核心,永遠是那股不死的叛逆精神。

The Battle of Algiers

《阿爾及爾之戰》(The Battle of Algiers) (1966)

有時影評人推介好片,會形容為「an essential viewing experience」,或者是「must watch」,這套電影絕對當之無愧。以1954至1962年阿爾及利亞反法國統治運動為藍本,一部批判殖民主義的經典作品,電影風格冷靜客觀,模仿紀錄片的拍攝手法將阿爾及利亞獨立戰爭盡量如實呈現,以冷靜的筆觸批判殖民主義,很有說服力。

讀歷史的會說鑑古知今,看關於歷史的電影也可以。電影中有好多場口都不得不叫觀眾跟身處的現實時空作對照。負責鎮壓的軍人領袖在記招中與記者爭論關於嚴刑拷問的問題,記者質疑軍人不理法治而採用嚴刑,而軍人領袖就指四處都是炸彈,情況危急,法治可以如何解決這些緊急問題?Hello,ring a bell?五年前佔領運動我們每日四點鐘聽許Sir,五年後聽的是謝Sir,「警謊」依然,但警暴卻out of proportion地激增,欲哭已無淚。

Lawrence of Arabia

《沙漠梟雄》(Lawrence of Arabia) (1962)

這套經典實在不用多作介紹,電影描述一戰時,英國軍官T.E. Lawrence在開羅情報部及英國外交部阿拉伯局任職,期間拉攏阿拉伯部族,協助阿拉伯起義對抗鄂圖曼帝國的事跡。電影的主題包括勞倫斯與戰爭中暴力(特別是阿拉伯部落之間和與土耳其軍隊作戰時)的情感鬥爭,對個人身份的認同(「你是誰?」是影片中反覆出現的台詞),以及在他祖國的英軍與他新結交的阿拉伯遊牧部落之間如何作出選擇。

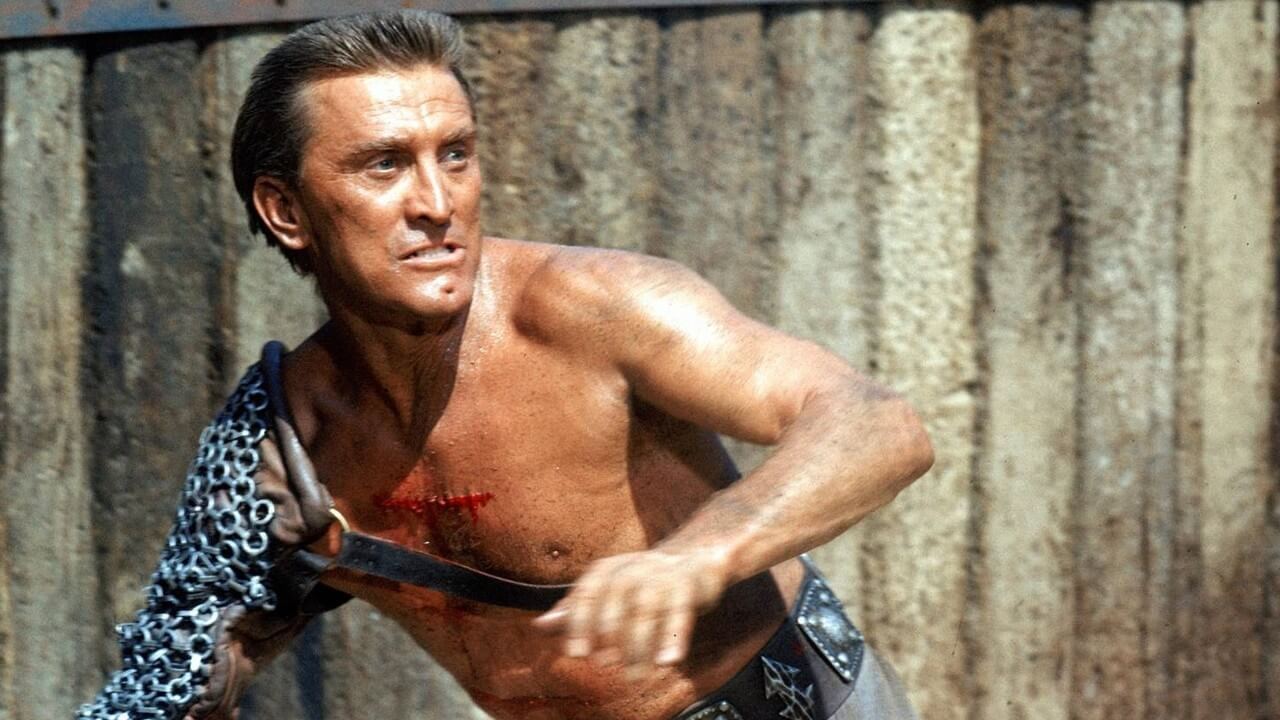

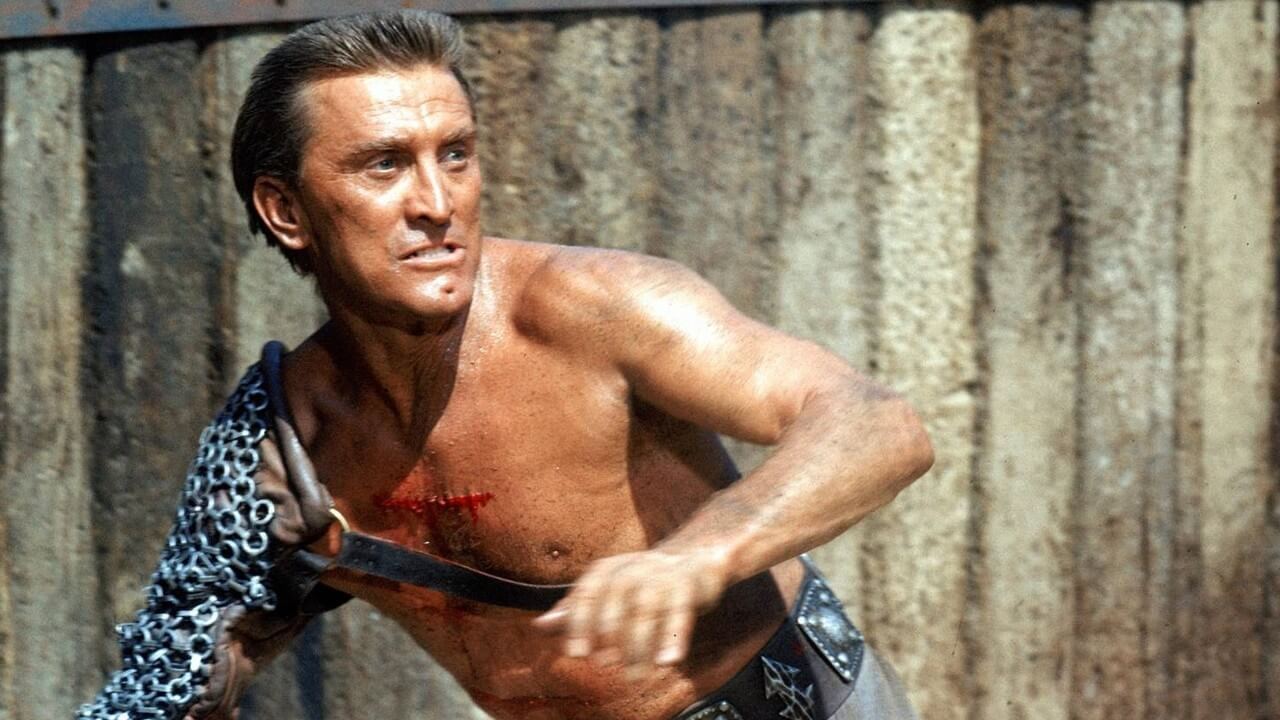

Spartacus

《風雲群英會》(Spartacus) (1960)

神枱導演史丹利寇比力克(Stanley Kubrick)的片單中,有一套特別與他其他神作的藝術視野不符,就是這齣1960年上映的《Spartacus》。電影講述公元前73年至71年間,意大利南部那不勒斯(Napoli)北的卡普阿(Capua)發生了大規模動亂,由Spartacus帶領的角鬥士奴隸起義,是一場反抗奴顏婢膝,反抗奴役,為生存自由之戰,史稱「斯巴達克斯起義」[又稱「第三次奴隸戰爭」(Third Servile War)]。結局悲壯慘烈,反抗軍遭殘暴羅馬軍團追剿,至全軍覆沒。著名填詞人卡龍以原名葉漢良在自己的專欄寫:「傳說(其實應是電影場面)羅馬軍團要俘虜供出斯巴達克斯時,眾人齊聲高喊,『我就是斯巴達克斯』(I am Spartacus),是最早的『不篤灰、不割席』的激昂場面。」單係這個畫面就應該快手拿片子出來重溫,哭。

《Spartacus》對寇比力克來說可能是一個反常現象,但電影很快地成為歷史史詩和革命電影的黃金標準。這套重磅炸彈除了引人注目的革命風格(像令人難以置信的攝影技術和前所未見的高超製作水平),還有它完美地將一場革命呈現為滾雪球事件。最初由於一個孤獨的奴隸由於不服從而受到角鬥士的懲罰,很快就成為民間英雄,然後,這位英雄陷入了一場思想對壘,不久便升級為全面戰爭。在所有這些瘋狂中,電影一貫集中在斯巴達克斯身上,他也許沒有贏得傳統意義上的勝仗,但是毫無疑問,在二千年後的今日,斯巴達克斯歷經得起時代考驗,仍然能代表對抗專制獨裁的時代精神。

Battleship Potemkin

《波坦金戰艦》(Battleship Potemkin) (1925)

問世於1925年,上映後震驚整個電影界,由前蘇聯電影大師Sergei Eisenstein執導,是為紀念1905年「波坦金」號軍艦起義而拍,它不僅是蒙太奇美學的開山之作,也是電影史上最偉大也最具影響力的電影之一。2002年英國《視與聽》影評人組票選,《波坦金戰艦》名列史上第7位。電影講述「波坦金」號上的士兵不堪長期遭受壓迫和凌虐,憤而起義,將軍官們全部丟下海,此舉得到黑海沿岸最大的港口城市奧德薩居民的鼎力支持和援助。之後,沙皇調動龐大的軍力,對當地居民進行了慘無人道的大屠殺。電影內容當然涉及起義和革命,從電影製作的角度來看,也是一部革命性的傑作,是蒙太奇剪輯藝術的先驅。

Comments