聞說親手做工藝品作禮物,是將生命中的一段時間獻予對方,我連忙搜尋一下屋企附近陶藝工作室的拉胚班。想起《人鬼情未了》的繾綣情節,愛火隨著陶泥旋動飛濺,而博物館裡遠古的陶器,縱是再斑駁,卻有無懼時空更迭的篤定,收禮人應該會感受到我的心意吧。

繫好圍裙,毛巾搭在左大腿,右腳踩著陶輪的腳踏,將冰冷的陶土搓圓再摔到盤中央,起初一切都感覺良好。看別人為陶泥塑形的影片,像把玩流沙那麼絲滑,但親身上陣才發覺,稍不留神,整團陶泥便會失掉重心亂晃。當手掌適應了力度,找回核心之後,心神又要集中在指腹,探索器皿開口的深度,並在陶泥高速轉動之時,穩著指尖調節它的厚薄,要是施力不勻或太著急去拖動,它又會變形甚至塌下。

《人鬼情未了》的編劇 BRUCE JOEL RUBIN 提過,他起初塑造女主角 MOLLY 為木雕家,靈感源自 60 年代藝術家 MARISOL ESCOBAR,拿著槌子來敲打大型木頭,硬朗又充滿力量。但在機緣巧合下,角色變成了陶藝家,沒想到塑造陶器的一幕如此經典,恰好帶著了愛情的隱喻:兩人雙手的交纏,一點點形塑關係的模樣,濕潤、纏綿,一圈又一圈漸欲迷人眼,起初是輕輕試探,而最後又那麼容易失控。老實說,我覺得愛情比陶漿易掌控多了,我望著沾滿泥濘的手臂和褲 管,絲毫沒有電影畫面裡的性感,只有狼狽。

望著木架上等待風乾的三件作品,我有點像恨鐵不成鋼的父母,這就是花了三個小時做出來的成果?雖不至於歪瓜裂棗,但也就是⋯⋯挺普通的。很快我又重燃了希望兩星期後可以回去為陶器上色,骨架不夠美,顏色也可以動人,還是有補救的空間。問題是,畫些什麼好呢?案頭剛好有 一張在巴黎龐畢度中心買的明信片,印了馬諦斯(HENRI MATISSE)的畫作《裸體與橘子》(NU AUX ORANGES),一直不捨得送人,或許我也可來點相似的風格。這幅畫已是馬諦斯人生最後階段之作,由剪紙拼貼化作版畫,已遠離了「野獸派」的狂野塗畫風格,可是卻彷彿融進了他生命中兩大靈感之源遊歷過的地方與遇過的女子。

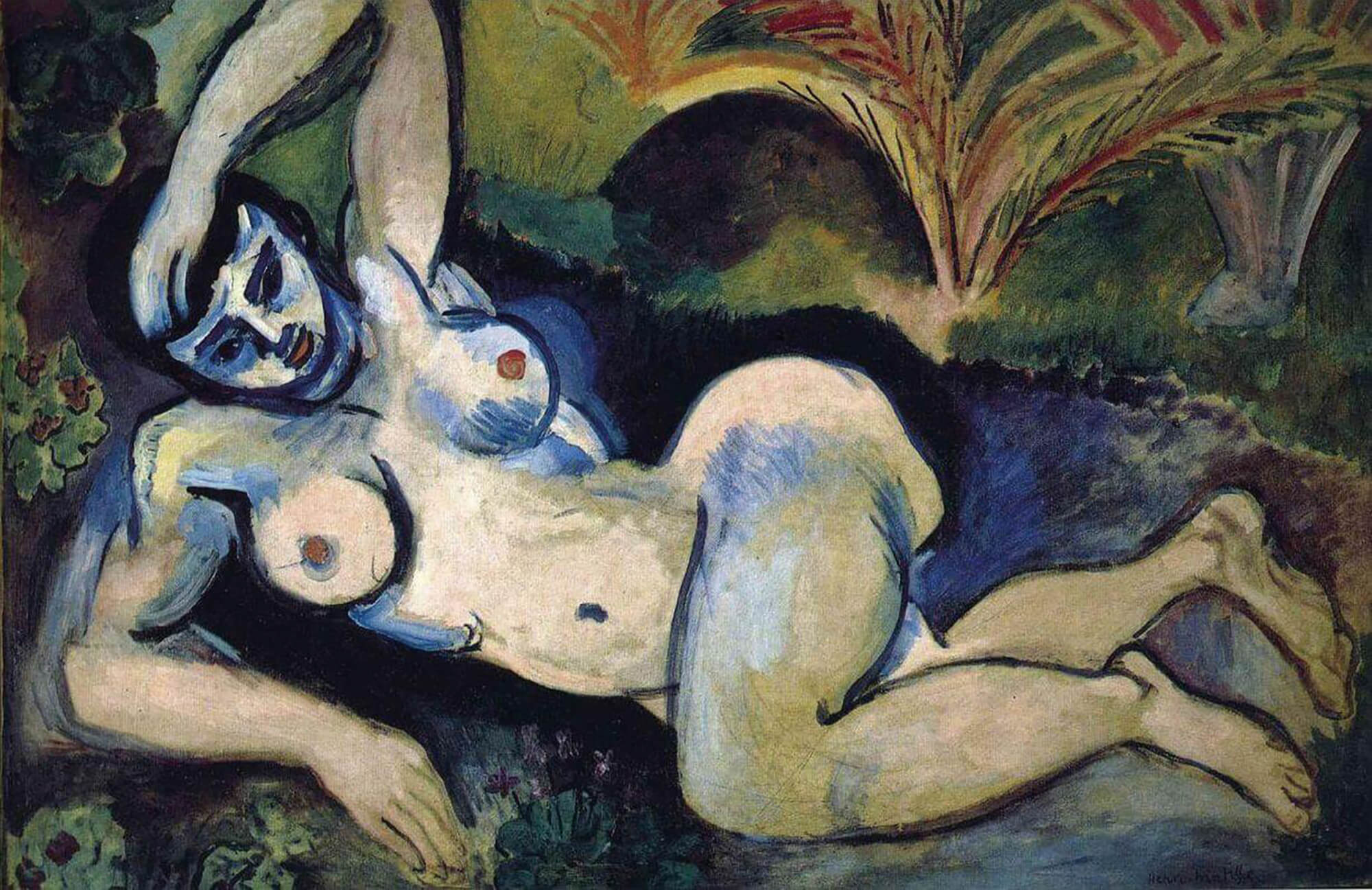

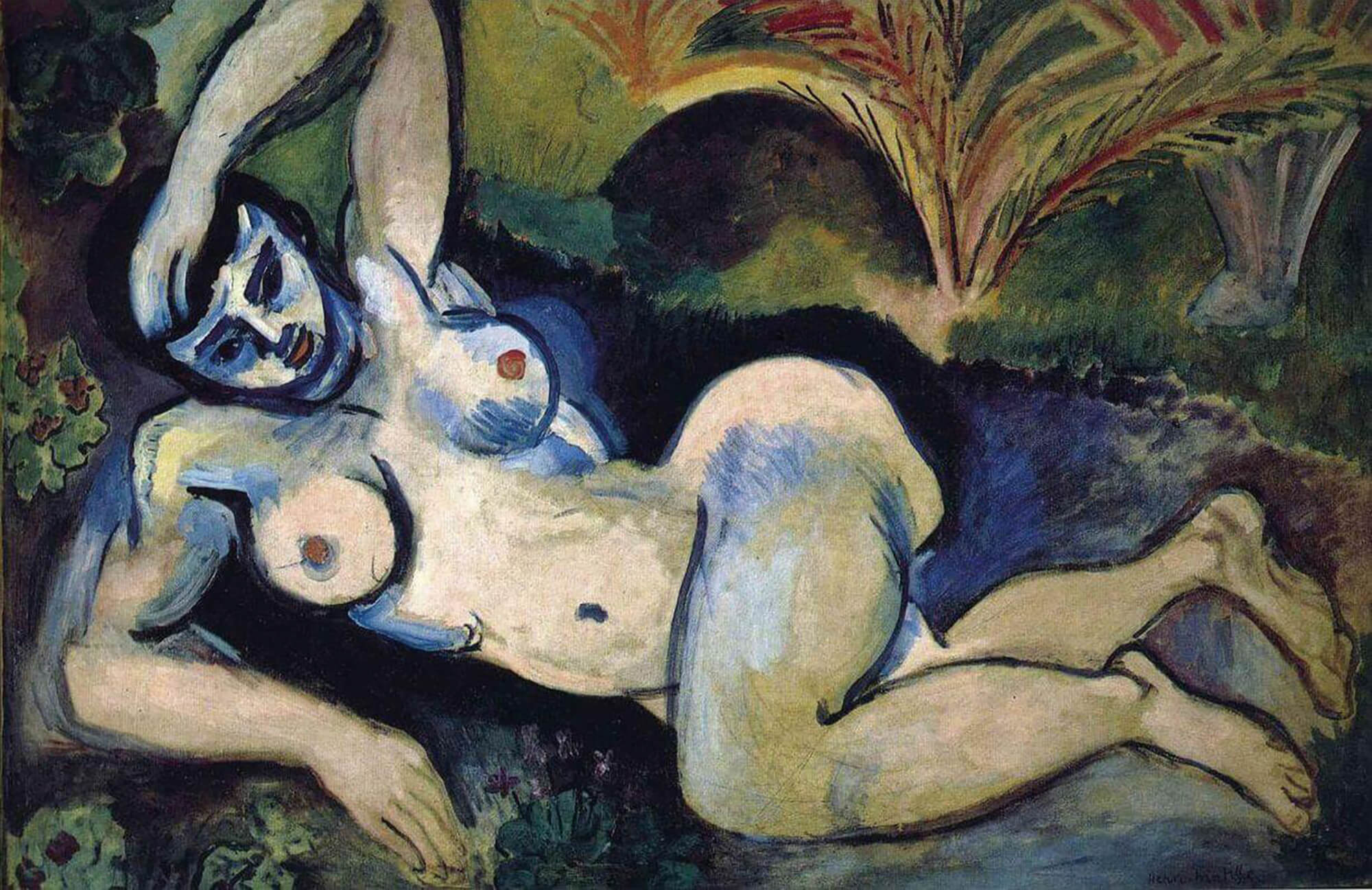

離開巴黎,沿著日照時間更長的法國南部城鎮旅居,大海浪濤像酒醉的人腳步浮晃,無花果樹、香蕉樹、檸檬樹⋯⋯各種植物果實色香紛呈,教他用顏料時也貪婪起來。即使畫巴黎的淑女,她帽下的臉龐竟也帶著熱帶地區的光線,秋季沙龍展出一幅《戴帽子的女人》(FEMME AU CHAPEAU),就被譏諷是高雅藝術品之中的一頭野獸。馬諦斯還有許多令畫壇中人看了直搖頭的裸女畫作,譬如他回憶阿爾及利亞之行所見的雕塑,因而創作出《藍色裸體》(THE BLUE NUDE (SOUVENIR OF BISKRA)),畫中人線條粗實堅硬的大腿與胸部,與男性相比毫不力弱的手臂肌肉,皮膚上的深藍像是低沉咆哮一樣,明明該是慵懶的躺臥姿態,卻全無女性的柔美。忽略掉性別特徵,只會覺得那是無穿衣服的人,不分男女,坦蕩又原始。我已經想好了,在粗樸的陶杯上摹仿馬諦斯的筆觸,混雜一點也無妨,美其名向野獸派致敬,應該可以掩飾我對畫畫一竅不通。

THE BLUE NUDE

而讓馬諦斯一畫再畫的女子,還有他下半生最重要的繆斯莉迪亞(LYDIA DELECTORSKAYA)。這位有雙藍眼睛的俄羅斯難民,本來應徵擔任馬諦斯的助手,幫他處理大型畫作、與畫廊或模特打交道,也許工作起來時,有種在異地落下種子發芽生根的力氣,馬諦斯邀她成為畫中人。畫她銳利的輪廓,畫她托腮或伏在椅背,畫她裸露臥於瓷磚前。雖然如此,畫內外都沒有關於情慾的線索,沒有一般畫家與靈感繆斯愛得驚世駭俗的故事,始終是以看待一個人的方式來描畫她。在我猜想的版本中,莉迪亞將畫室打點得井井有條,照顧患病的馬諦斯,一直奔波將這位畫 家介紹給世人,在他後期不良於行時, 輔助他轉向剪紙創作,皆是回饋他收留她的恩情,以及對他才華的由衷欣賞。兩人互相依存相惜,沒有攀附或居高臨下的凝視。

LYDIA DELECTORSKAYA

再看《裸體與橘子》,我頗肯定馬諦斯與我在摩洛哥看過同樣的橙子,近看不怎麼美麗,但遠遠看去,橙堆在熱燙的陽光之下,煥發著剛被摘下來的鮮亮。中間的人體隱約有寬壯的肌肉,感覺卻洗練得多了,他沒有臉孔,不知是莉迪亞,還是他遇過所有人的總和。在這篇文章成形之前,我隨手在書架取下一本書,中間夾住了我的畢業照,那頁 寫的正好是給馬諦斯的書信,是巧合嗎?那年的我、那年的馬諦斯、那年的摩洛哥、那年的莉迪亞,在兜轉的時空裡相遇,在一行文字或一坯陶泥打個照面,所謂靈感,原來在你不察覺時已留下伏筆。

Comments