是我在日本那時候的事了。當時正在唸博士,又做兼職,忙得像隻跑輪的倉鼠。好不容易終於等到一天空閒,決定陪女朋友去鐮倉來一趟小旅行。

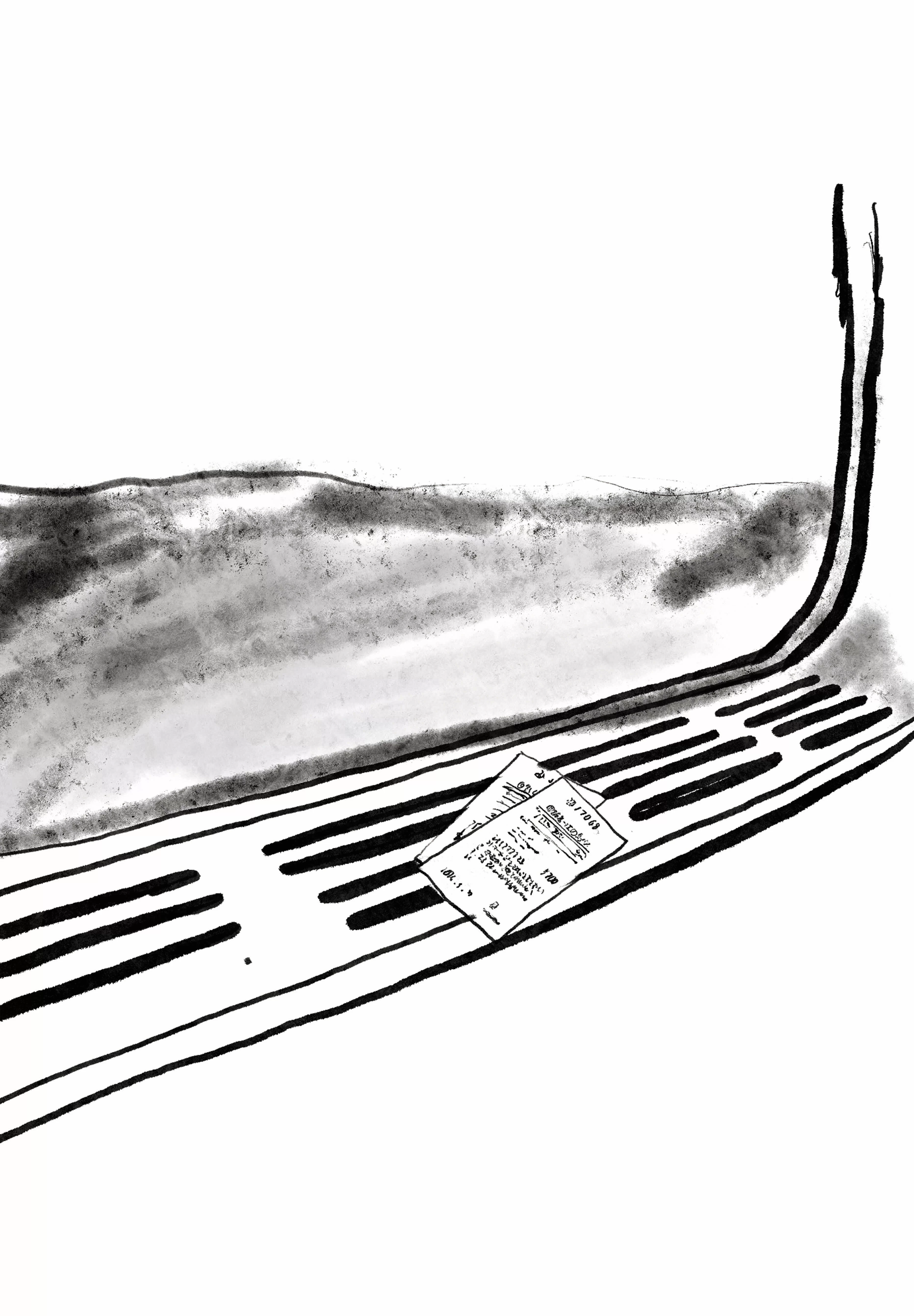

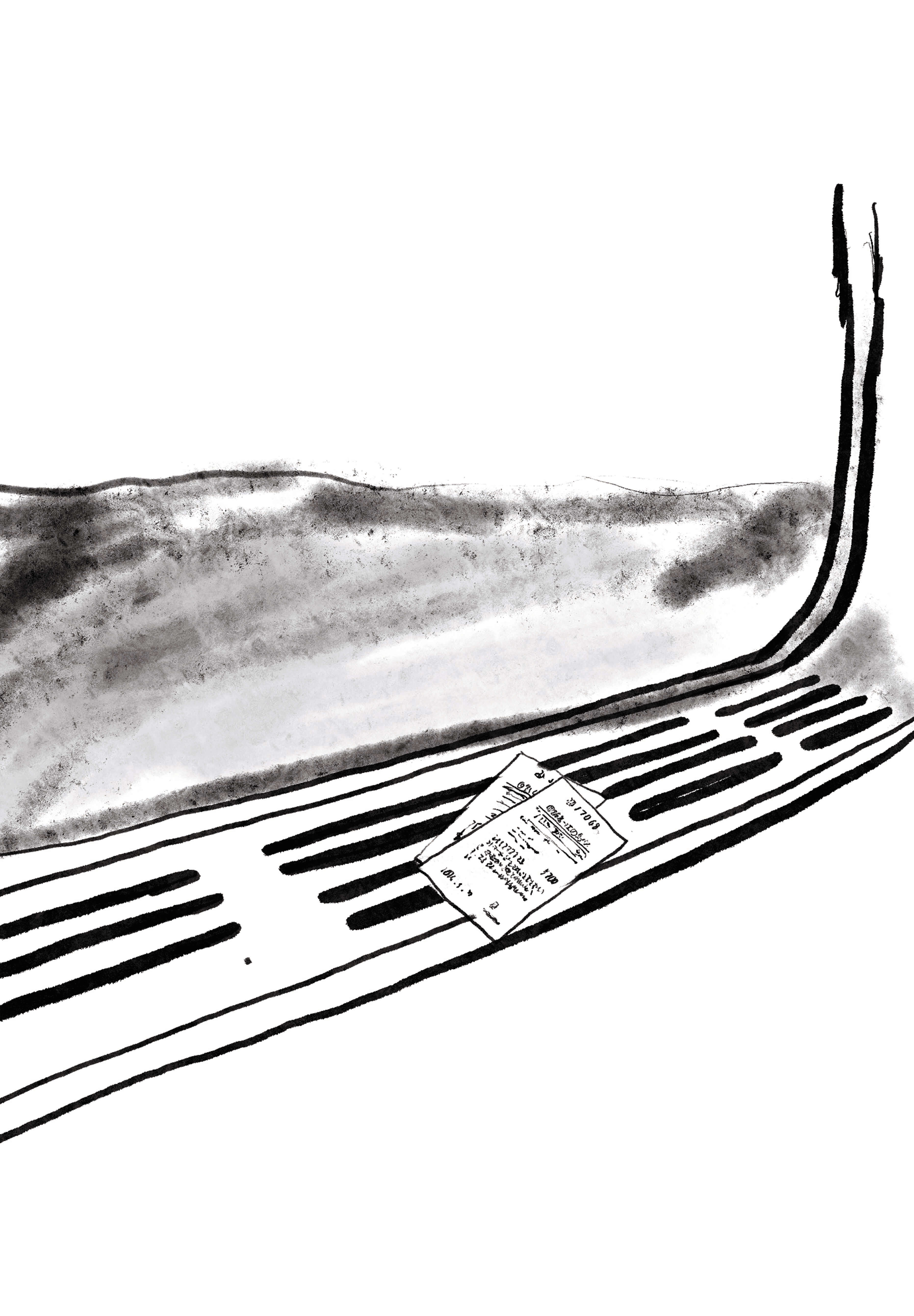

選鐮倉是因為女朋友在雜誌上看到一則廣告,只有郵票大小的方框上寫有一個地址和五個字﹕「失物博物館」。就為這五個字,我們帶著這本雜誌,乘坐 JR 列車,一邊看窗外閃著粼粼波光的冬日太平洋,一邊猜想失物博物館會有怎麼樣的展品。

「小孩扔下的抱抱熊、考生遺下的準考證、業績不佳的會社員丟失的巨額合約……」女朋友滔滔訴說她那如風暴一般的想像。在她眼中,失物蘊藏著故事,往往是偉大小說的起點。

「失戀漢故意留下的一束花和一隻戒指。」我附和。

她抿起嘴蹙眉。「故意留下的不算。」

「撿到的人不會知道的啦。」

「不是遺失的物品就不是失物,否決。」

「有個哲學問題是說一顆樹在森林中倒下,但沒有人聽見它倒下的聲音——」

「否決。」

在和藹的上午陽光中,我們抵達鐮倉。再轉乘江之島電鐵線,便來到名為海街的目的地。那是個平靜的小區,車站大堂只有睡房大小,幾個公公婆婆圍著一座古董暖爐聊天。牆上一面社區告示板貼著地方市集的海報和一輯小學生捏的陶藝作品照片。但沒有失物博物館。我們又在站外看海街地圖。手繪風的地圖把海街描畫得鉅細無遺,連哪個公園有貓聚集都有註明,但我們的視線在地圖上遊走了三圈,同樣看不到失物博物館的蹤影。

「不愧是失物博物館。」我說。

「怎麼樣了。」

「怕是連自己也成了失物。」

「再多嘴,你也會變成失物。」女朋友說。

還好這個年代,除了古老的車站 MAP 外還有 GOOGLE MAP。輸入雜誌廣告上的地址,我們沿著手機顯示的十八分鐘步行路線前進,穿過一條排滿三層公寓的街道,又走進一個被三層公寓包圍的小區,拐了好幾個彎角後來到一條胡同的盡頭。但博物館在哪裡?好不容易才終於看見一個褪色的路牌確實寫道「失物博物館」。

指向的仍是一座三層公寓。

「博物館」在二樓,毫無懸念地是個住宅單位。門前放有一套教室用桌椅,一個老婆婆坐著打盹。見我們在樓梯口一臉狐疑且裹足不前,立即起身向我們鞠躬。

「你好,歡迎光臨『失物博物館』﹗」她強調,然後轉身把門關上。

「老太太好。」女朋友說。「我們想進去參觀。」

「這當然沒有問題!一個人五千圓,只收現金。」

「五百圓?」我說。

「兩個人一萬。」

我向女朋友打眼色。一萬日圓可以去羅浮宮,去 AEON 買一千三百克高級三文魚。我想這是騙局,女朋友肯定也想這是騙局,問題就在她是否想要受騙。

「難得一天假,要不你就少喝幾回酒吧?」果然,她說。

我聳肩。「當敬老。」

最少,博物館裡面,確實是有失物的。六、七百呎的居室中,約百件展品擺放在梳化和茶几和飯桌上。斷手的超人迪加(2008,JR),無印良品公事包(2015,麥當勞),灰色黑白 GAMEBOY(2010,薩莉亞餐廳);此外還有各種式樣的雨傘(1992、1994、1997、1998、2002……)和尺寸不同的外套(校舍內、巴士中、公園的長椅、戲院的票務處)。但也就只這樣而已。而說穿了,遺失的雨傘不過是雨傘,遺失的外套也與一般的外套無異,看不出被遺失的樣子。離開前我們發現洗手間原來是紀念品店,售賣上述所有失物,看上去直如跳蚤市場。唯一在跳蚤市場不會有的東西是洗手盆裡面那許多「遺失的車票」,三千日圓一張。誰要買甚麼遺失車票?

本來打算逛完博物館去海邊走走,但從那三層公寓出來之後,兩個人的興致也失物化了。下午一點未到便回東京。與去程相反,女朋友在車上悶悶不樂。這自然可以理解,畢竟付出了一千三百克三文魚,而她所期待的故事卻無跡可尋。

我抓起她的手說,或許失物博物館只能是這麼回事。不會講得出甚麼故事的。畢竟要是搞得清楚時間人物地點,那就不是失物了。然而講不出不等於失物沒有故事。它們肯定也有故事的,只是我們無從得知。

她點頭。

雖然氣氛不一樣,但客觀上車廂跟幾個小時前並沒有多大分別。乘客還是一樣老實,太平洋的洋面亦燦爛依然。我的目光在車廂打轉,看看會不會有人忘記帶走甚麼。超人、雨傘、遊戲機、公事包,都沒有。只有車票,不過不是失物,而在我手裡。

但如若它不見了呢?那就可能會流落失物博物館,成為洗手盆那堆三千日圓車票一員。

我把車票舉到眼前,像鑑賞工藝品那樣翻來覆去仔細端詳。它記載了某年某月某日某時,有人從一個地方移動到另一個;而它沒有記錄的是,那個人,陪伴著一度如孩子般帶著許多幻想的另一個,千里迢迢,想去窺探人生中那些不可知的事物能夠帶來甚麼可能,卻又因為意識到這些可能終究只能存在於幻想,而帶著一點點的失望回家。

「不如我們去補票,手上的留在這裡。」我說。

「給老太太多賺六千圓?」

「給撿到的人浮想,每張遺失的車票背後都有引人遐思的故事。」

「我還是覺得故意留下的不算遺失。」

「妳覺得甚麼沒關係,重要的是撿到的人怎麼想。」

「哦……」她思索著,一頓後說:「好吧。」

她把她的車票給我,我把它們並排放好在窗邊。我們的手揑得更緊一些。

Comments