對我來說夢想只是一個背包的重量,

於是我放下眼前資本主義的腐敗生活,追夢去,

晚機飛越印度洋,再從埃塞俄比亞轉機到達納米比亞,

我明白要看美景前總要勞其筋骨,但接近二十小時的飛行,

對年近六十的我有點過分,是一種折磨。

為了要見與世隔絕的辛巴族紅泥人,

一路上受罪不少,

下機後還要坐六小時的吉普車,

炙熱的陽光,滾滾的沙塵,

車子不停地顛簸在土路上,

到埗後全身落滿塵埃。

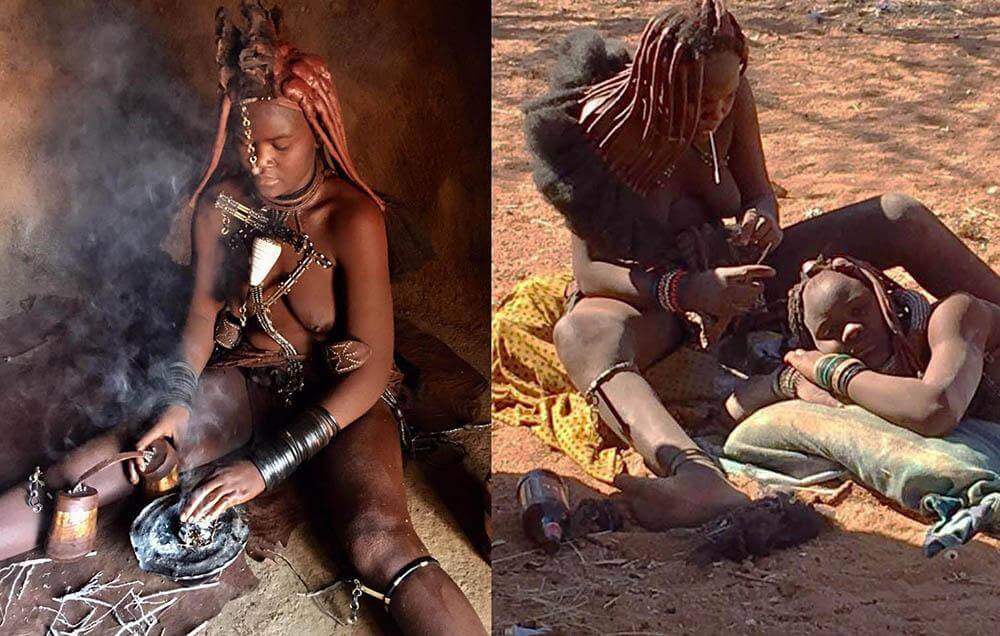

一進村,我的眼球被一個個裸露上身,

棕紅色的土著搶奪過去,

心情一下子澎湃起來,

她們渾身塗上了紅色麵糊,

麵糊用牛油、赭石和草料混合而成,

她們深信這樣能抵禦暴曬,防止蚊蟲叮咬,

更重要是令她們更具魅力,

不同年齡的女子,髪型和飾物有很大區別,

未成年的只能梳兩條小辮,

成年的梳多條辮子,腿上還會穿上串珠,

已婚的頭頂繫上小羊皮蝴蝶結,

胸前戴上海螺代表已生育,

身上飾物愈多地位愈高,

因為水源短缺,紅泥人不洗澡,

改用傳統美容術,紅泥塗抹全身,

還用香薰沐浴保持自身清潔,

她們把熏燒的木炭放在一個碗中,

等待煙慢慢擴散,以煙所產生的芳香自我淨身。

當香港設計師遇上土著設計師,

當大部分紅泥人懶洋洋正在曬太陽,

我看見一紅泥女子專注地工作,

她正在用鴕鳥蛋殼編織着手帶,

這種手工藝,在JCCAC市集,她是文青,

在巴黎時裝周,她是Haute Couturier,

在這?她只是一個平凡的婦女,做點手飾賺取外快,

她擁有系列,不用加上品牌,

作品毋須宣傳,就在地上發表,

隔着iPhone的熒幕,

我們互相對視,

她黑亮的眼睛裏,沒有不安,沒有焦躁,

只灑出了對我的好奇,

她微微地抬起頭,移動身子,

抖落一地鈄陽。

整天紅沙紅土紅泥人,

回到旅館我染紅了眼晴,

看什麼都是紅的,

旅館主人問我作為設計師,是否來找靈感,

我無言以對,

此時我想起1997年John Galliano為Dior而設計的非洲系列,

我不知道Galliano有沒有來過紅泥人村,

從網上看到他的設計,模特身上掛着光彩艷麗的配飾,

再看看手機拍下來紅泥人飾物所留下歲月的痕迹,

我知道,我對時尚有了新的認識,

時尚從來不是踏着優雅而來,

時尚更是對文化的一種誤讀,

正因為這種誤讀,人們從中尋獲了他們所要的文明優越感。

Comments